Geschichte der GBT

Es freut uns sehr, dass wir auf unserer Homepage Auszüge aus dem umfangreichen Werk zum 100-jährigen Bestehen der Gesellschaft Bündner Tierärzte von Jürg Eitel präsentieren dürfen. Tauchen Sie ein in die Geschichte und stöbern Sie durch spannende Kapitel.

Der Werdegang des Bündner Tierarztes

Tierärztliche Ausbildung einst und jetzt

Alle in der Schweiz diplomierten Tierärzte – auch die Bündner – haben ihr Studium entweder in Bern oder in Zürich abgeschlossen.

Seit 1899 dauerte das Studium der Veterinärmedizin mindestens acht Semester; ab 1935 und bis heute werden zehn Semester verlangt.

Mit der Maturitätsanerkennungsverordnung von 1968 wurde die Lateinmatura als entbehrlich erachtet; seither bevölkern auch C – Maturanden und mitunter auch Absolventen weiterer Maturitätstypen die heiligen Hallen der Mulomedicina.

Im Sommersemester 2004 waren in Zürich über 80 % der Veterinärstudenten Frauen

Vivant et mulieres, bonae, laboriosae… das Lob der Tierarztfrauen

Es wäre ungerecht und entspräche nicht der Realität, wenn in einem geschichtlichen Rückblick über das Wirken der praktizierenden Tierärzte in Graubünden nicht zumindest eine Seite den Tierarztfrauen gewidmet wäre. Hier ist sie. Einst gab es eine Zeit (in gewissen Praxen soll es sie heute noch geben, teilweise zumindest…), da kannte man die TPA (steht im Zeitalter der Buchstaben – Abkürzungsmanie für „tierärztliche Praxisassistentin“ und heisst eigentlich nichts anderes als „Tierarztgehilfin“), also es gab da mal eine Zeit, da man diese heute nicht mehr wegzudenkende Mitarbeiterin in unseren Praxen noch nicht kannte. Auch die Putzfrau – Verzeihung: Raumpflegerin – lag da und dort nicht drin. Da war eben nur die Tierarztfrau. Sie war (ist) Mädchen für alles und machte (macht immer noch fast) alles. Nebenbei zog (zieht) sie in der Regel auch noch ein paar Kinder gross. Und funktioniert regelmässig als „Blitzableiter“ zwischen Klient und Arzt. Tierarzt in Graubünden: zumindest bis zum Beginn der Achtzigerjahre war das berufsmässig eine reine Männersache. Auch an den jährlichen Hauptversammlungen war man unter sich. Und man hatte es gemütlich. Ohne Frauen. Zwar nicht ganz bis in die achtziger Jahre. Das kam so: der Überlieferung nach soll es 1948 ganz im Süden des Kantons, in Grono bei Kollega Serena, anlässlich der Hauptversammlung überaus lustig und feuchtfröhlich zu und her gegangen sein. Um weitere Exzesse dieser Art fürderhin tunlichst zu vermeiden, beschloss die hochwohllöbliche Männercorona, dass künftig – 1949 in Sta. Maria im Münstertal zum ersten Mal – auch die Tierarztfrauen am geselligen Teil dieser Versammlungen teilnehmen sollten. Dass es den Tierarztfrauen an den Hauptversammlungen gefallen hat (und hoffentlich auch heute noch gefällt), zeigt der Kommentar zu diesem Bild aus der Feder von Frau Lia Gross (von 1953 bis 1987 Tierarztfrau in Küblis). „In den 50 – 60iger Jahren war die Anzahl der Tierärzte im Kanton noch gering und man kannte sich gut. Da noch keine Funk- oder Natel – Anschlüsse existierten, waren die Ehefrauen in der Praxis stark gefordert; ihre Präsenz in Haus, Büro und Apotheke war selbstverständlich. (Tierärztinnen in Graubünden gab es 1954 noch keine! Das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Tierarzt – Frauen war gross. Ganz besonders beliebt war die alljährlich im Herbst stattfindende GV. Ab 1950 (richtig: 1949, Red.) war unsere Anwesenheit beim gesellschaftlichen Teil willkommen! Es wurden Erfahrungen in Praxis und Familie ausgetauscht. Nie ging ein Anlass zu Ende, ohne dass die „Herren der Schöpfung“ uns offiziell gedankt und unsere Arbeit gewürdigt hätten. Für mich war es jedenfalls eine Aufmunterung!

Während des gesellschaftlichen Teils wurde dann auch gelacht, getanzt und gefeiert, wie beigelegtes Foto zeigt.“

Der Veterinär als Pfaz

Neben dem Studium an der Fakultät durchliefen früher viele angehende Tierärzte parallel dazu auch die Ausbildung zum Veterinäroffizier. Zur Zeit der bespannten Artillerie, der Kavallerie und des Linientrains war der Bedarf an Truppentierärzten gross. Wie später der Rep Of für die Motorfahrzeuge, war damals der Pferdarzt für die „Hafermotoren“ zuständig.

Mit der Motorisierung der Artillerie nach dem zweiten Weltkrieg, der Abschaffung der Kavallerie 1972 und der salamitaktischen schrittweisen Reduktion der Trainformationen hat sich das „Berufsbild“ des Veterinäroffiziers gewandelt: der einstige Pferdarzt wird zum multifunktionellen Hygieneoffizier, Reitpferd und Satteltasche werden gegen Fahrzeug und Seuchenkoffer ausgetauscht, und seit einigen Jahren steht die Ausbildung zum Vet Of auch angehenden Tierärztinnen offen.

Für viele Tierärzte der „alten Schule“ bleiben die Reitstunden in den grossen Hallen, der Klinikunterricht und das „Abverdienen“ in der EMPFA mit der 1912 erbauten Kuranstalt und ihrem Operationsraum, dem „Palais Löhrer“, der Dienst bei den Kavallerie- und Trainformationen und die Tage der Pferdestellungen über Land unvergesslich.

Einige Bilder mögen diese Zeiten nochmals Revue passieren lassen; Nichtpferdärzte werden um Nachsicht gebeten.

Das Praxisauto

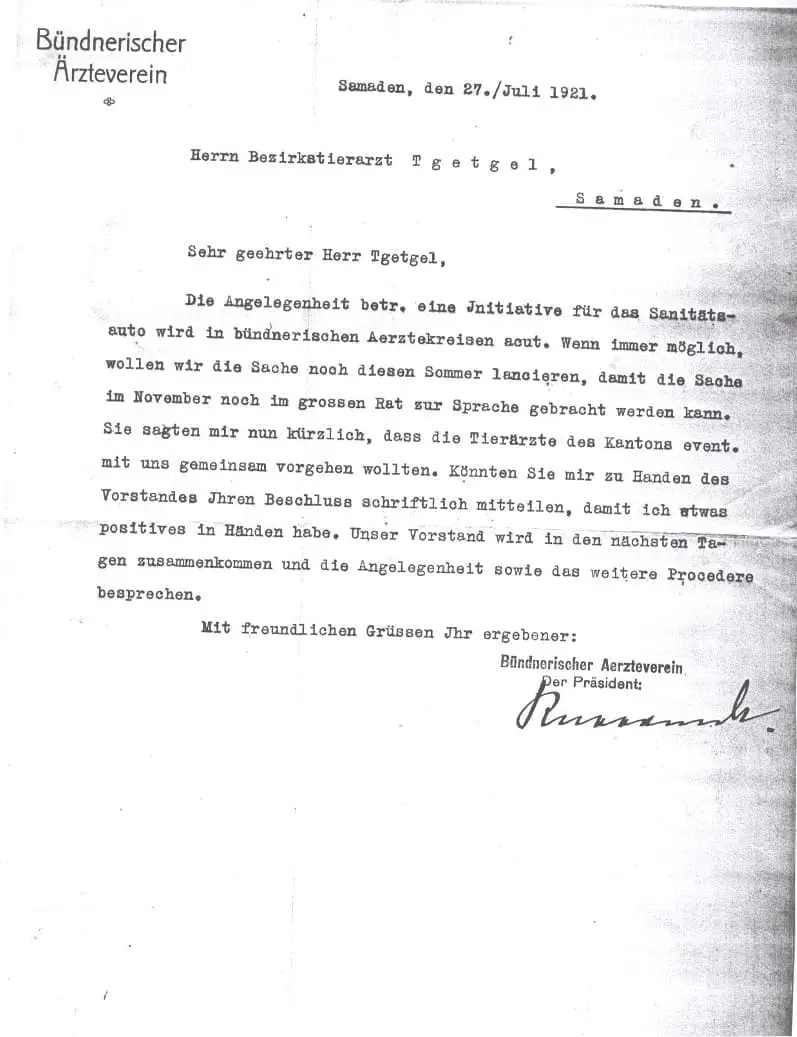

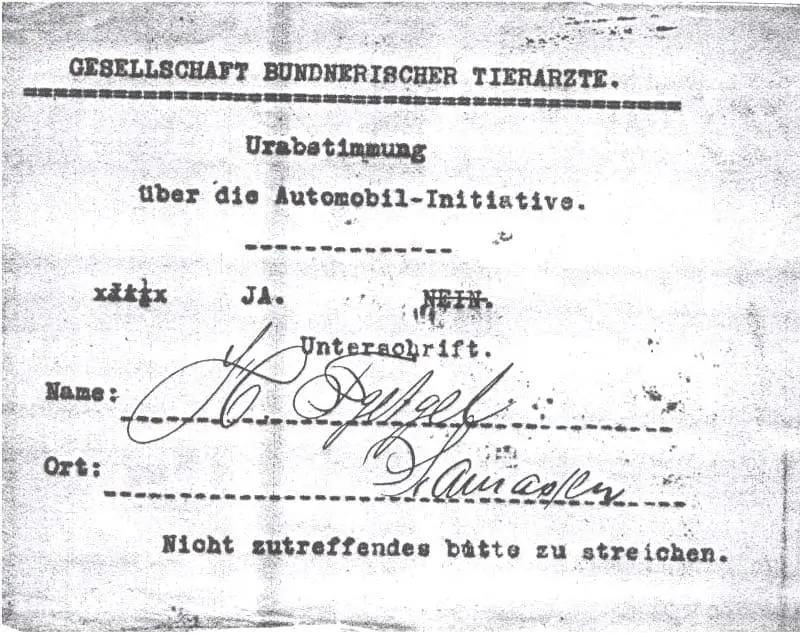

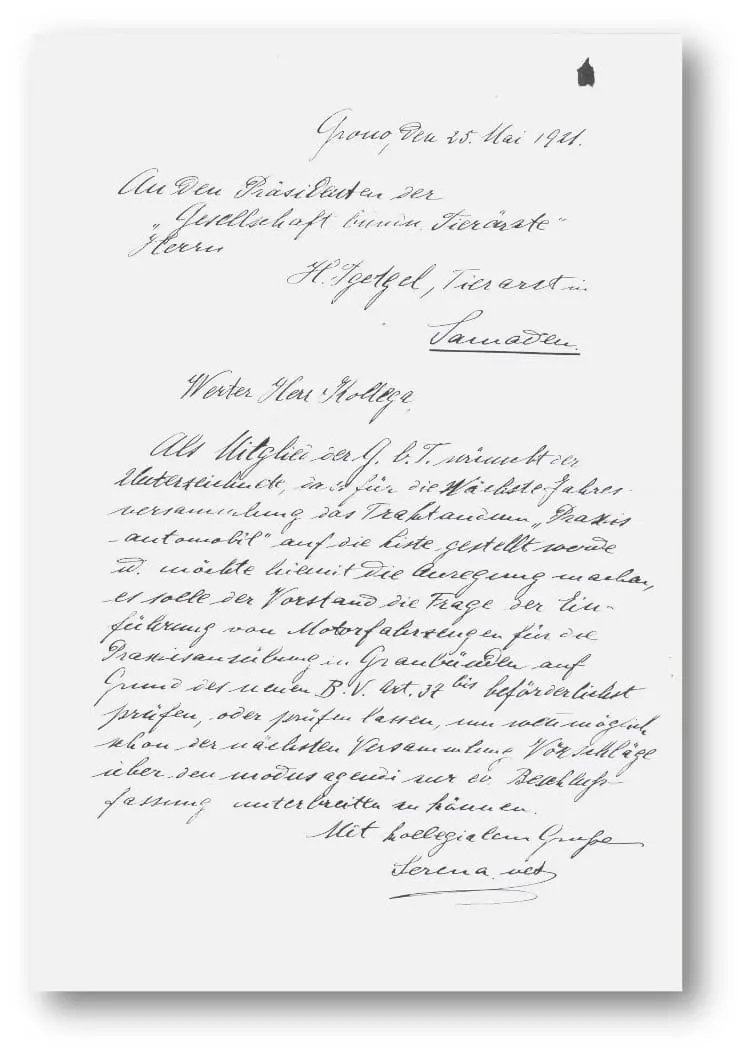

An der Jahresversammlung 1921 stellt Tierarzt Serena aus Grono den schriftlichen Antrag betr. „Einführung des Praxisautos für Tierärzte“. Die GBT unterstützt zudem eine „Autoinitiative der Ärzte“. 1925 frägt Kollege Lutta aus Davos an der Jahresversammlung, ob „das Fahren mit Motorvelo überall gestattet sei“, was für den Sanitätsdienst bejaht wird. Zwischen den fünfziger – und siebziger Jahren bleibt der VW – Käfer das Allround – Praxisfahrzeug der Gebirgspraktiker. Mit dem Heckmotor und dem Kofferraum unter der Vorderhaube ist es ein komfortarmes, ja fast spartanisches Fahrzeug; die Kettenmontage im Winter gestaltet sich wegen der überhängenden Schutzbleche an den Hinterrädern mühsam, nicht selten gefriert bei längerem Stehen in der Kälte das Gaspedal. Mitte der siebziger Jahre kommen mit der Marke Daihatsu die ersten japanischen Kleinfahrzeuge mit Allradantrieb auf den Markt und verdrängen den legendären Volkswagen. Einige Jahre später erhalten sie von den komfortableren Subarus Konkurrenz, einem Personenwagen mit zuschaltbarem Allrad- und Reduktionsgetriebe, welcher dank laufender technischer Verbesserung neben vieler Jeep-Varianten der auf der Bündner Grosstierpraxis zur Zeit wohl am meisten verwendete Fahrzeugtyp ist.

Das unheimliche Rindersterben auf den Bündner Alpen

Die Geschichte mit den Blaualgen – ein Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Im Zeitraum von 1970 bis 1991 traten auf einigen Bündner Alpen (Engadin, Rheinwald, Misox) immer wieder plötzliche Todesfälle bei gesundem Alpvieh auf. So starben zwischen 1974 und 1996 auf verschiedenen Bündner Alpen mindestens 82 Rinder an akut verlaufenden Vergiftungen, die von Nekrosen und Blutungen in der Leber begleitet waren. Typischerweise ereigneten sich die Fälle meist im Hochsommer bei längeren Schönwetterperioden auf einer Quote von über 2000 m/M. Meist verendeten mehrere Tiere gleichzeitig, sehr oft aus dem gleichen Bestand. Auffallend war auch, dass die toten Rinder fast immer in unmittelbarer Nähe einer Wasserstelle oder eines Wasserlaufes angetroffen wurden. Dem Vernehmen nach war das Phänomen bereits in den fünfziger Jahren bekannt (Aufzeichnungen von Tierarzt Ratti in Maloja). Die Sektion umgestandener Tiere war unergiebig; einzig histopathologisch konnte eine periazinäre Leberzellnekrose festgestellt werden, was auf eine sehr rasch verlaufende Vergiftung schliessen liess. Nachdem bakterielle Ursachen sowie perakut verlaufende Mangelkrankheiten durch Untersuchungen ausgeschlossen waren, konzentrierte sich die Suche auf einen von der Umwelt aufgenommenen Giftstoff. Weil ein Teil der Alpen ausserhalb der Sömmerungszeit von der Armee als Schiessplätze benutzt wurde, tippte man zuerst auf eine Vergiftung durch Munitionsrückstände, was sich aber nicht erhärten liess. Als zweites wurde eine eventuelle pflanzliche Giftquelle in Betracht gezogen. Seit 1971 untersuchte man immer wieder mögliche toxische Pflanzenbestandteile, ohne fündig zu werden (Botan. Institut der Uni Zürich, Eidg. Forschungsanstalt Reckenholz). Zuletzt hatte man auf der Krumsegge, einer auf allen betroffenen Alpen häufig vorkommenden Pflanzenart, parasitierende Pilze bzw. deren Toxine im Verdacht. Diesbezügliche Abklärungen wurden an der ETH unter Prof. E. Müller gemacht. 1990 konstituierte sich auf Initiative von Prof. Ueli Braun vom Tierspital Zürich eine Arbeitsgruppe, welche die von ihm aufgestellte Hypothese einer Vergiftung durch Cyanobakterien überprüfen sollte. Dank der Initiative von KT Ernst Kuoni boten die Kantone Zürich, St. Gallen und Thurgau finanzielle Hilfe an; das Bundesamt für Veterinärwesen beteiligte sich ebenfalls am Projekt. Entscheidend war jedoch die Unterstützung seitens des Schweiz. Nationalfonds. Unter der Führung des Instituts für Pflanzenbiologie der Universität Zürich betrieben Dr. Kurt Hanselmann und seine Mitarbeiter während mehrerer Sommer Messstationen in den betroffenen Regionen. Mit Hilfe eines am Institut für Veterinärpharmakologie der Uni Zürich entwickelten Tests gelang es, die von den Cyanobakterien in relativ hohen Konzentrationen produzierten Hepatotoxine nachzuweisen, womit die Arbeitshypothese bestätigt war.

Der Tierarzt in der täglichen Praxis

Neben einer möglichst gründlichen Ausbildung sind es vor allem die manuelle Geschicklichkeit sowie die Fähigkeit, zu improvisieren, rasch und pragmatisch zu handeln und kurzfristig zu entscheiden, die den guten Praktiker auszeichnen.

„Bei dem allem hindert mich der Ehrgeiz nicht zuzugestehen, dass Viehärzte grösstentheils glücklicher sind, als oft der schulgerechteste Professor und Mitglied aller Akademien. Man schrei nicht, dies sei bloss Empirie, ich wünsche mir ihre handwerksmässigen Kunstgriffe zu besitzen, die sich auf Erfahrung gründen, die ich gerne gegen verschiedene medizinische Folianten eintauschen mögte, wenn sie dafür feil wären.“

Samuel Hahnemann, 1783